Früher konnten sich Praxisinhaber Personal aussuchen. Heute wird es immer schwieriger gute, geeignete Mitarbeiter zu finden. Der Nachwuchs hat andere Ansprüche an eine work-life-balance. Und die meisten Praxisinhaber haben die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt.

von Henrik Hofmann

„Wir sind froh, wenn sich auf eine ausgeschriebene Stelle drei bis vier Bewerber finden“, sagt Stefan Thiele von Compliance Consulting aus Bergisch Gladbach. „Früher konnten wir uns Kandidaten aussuchen, heute geht das nicht mehr.“ Er berät vorwiegend größere Praxen und Kliniken und sucht auch Mitarbeiter für seine Auftraggeber. Es werde zunehmend schwieriger, „geeignetes“ Personal zu finden.

Diesen Nachwuchsmangel kennen viele Praxisinhaber – nicht nur in der Großtier-, sondern auch in der Kleintierpraxis. Die „drei bis vier Bewerber“ sind nach Ansicht vieler Kollegen noch optimistisch. In regional „unattraktiven“ Gegenden – 50 Kilometer und weiter weg vom Ballungsgebiet – sind Interessenten für eine Assitentenstelle absolute Mangelware. Geschuldet ist das laut Thiele dem Gesetz der Marktwirtschaft: Angebot und Nachfrage. Faktoren seien:

- demographische/regionale Entwicklungen

- gestiegene Ansprüche der Mitarbeiter

- und ein (verändertes) Berufs- und Branchenimage.

Kleine Praxen nicht zukunftsfähig?

Dr. Anne Becher, betriebswirtschaftliche Beraterin für Tierärzte aus Straubing, ist ebenfalls pessimistisch: „Ich denke, die Entwicklung ist noch nicht am Ende. Irgendwann werden Praxen schließen müssen, weil sie für Angestellte nicht attraktiv sind. Die Generation-Y (Jahrgänge ab 1980) macht einfach keine 60-Stunden-Jobs mehr. Unsere Generation war sicherlich anders.“ Aber heute müssten Arbeitgeber damit leben, dass Assistentinnen – Über 90 Prozent der Tiermedizinstudenten sind weiblich – höchstens noch jedes dritte Wochenende Dienst leisten wollen. „Die wollen langfristig gesund bleiben, sich nicht verheizen lassen.“ Das liege auch an schlechter Bezahlung und daran, dass sie von ihren Partnern häufig nicht ernst genommen und unterstützt würden – eben weil sie zu wenig Geld mit nach Hause brächten. „Praxen mit weniger als drei Tierärzten, die ihr Geschäftsmodel auf dem Angebot von Notdiensten aufbauen, sind nicht zukunftsfähig.“ Um attraktiv zu sein, gelte es drei Bedingungen zu erfüllen:

- angemessene Bezahlung,

- familienfreundliche Arbeitszeiten und

- gute Personalführung.

Letzteres ist ein zunehmend wichtiger Faktor: „Viele Tierärzte werden gar nicht eingearbeitet, sie sind unsicher und verlieren den Spaß an der Arbeit,“ sagt Becher.

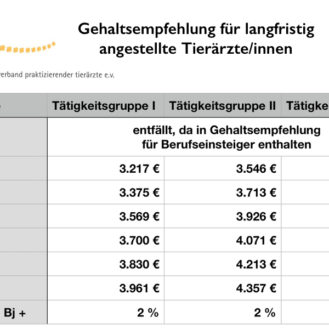

„Impfknechte“ und „Medikamentenausfahrer“

Am Rande weiterer Vorträge auf dem bpt-Kongress in Hannover zur Vergütung von Assistenten, ergaben sich Gespräche unter Kollegen. Auf der einen Seite wünschen sich die Arbeitgeber mehr Engagement, Begeisterung, Zuverlässigkeit, Können – die sogenannten First-Day Skills – und auch mehr Kollegialität. Eine Kollegin berichtet etwa in einer Klinik zu arbeiten, in der fast nur Frauen angestellt sind. „Ich bin die einzige, die kein Kind hat. Und unter dem Strich muss immer ich einspringen, wenn eins der Kinder krank ist. Die Muttis weigern sich auch, mal ein Wochenende zu übernehmen. Von einem Privatleben kann ich kaum mehr reden.“ Auf der anderen Seite wurde deutlich und auch intensiv diksutiert, dass viele Anfangsassistenten nach wie vor weit unter den von BTK (2.600.- €) oder bpt (2.200.- €) vorgeschlagenen Einstiegsgehältern bezahlt werden; dass sie weit mehr Stunden als rechtlich erlaubt leisten müssen; dass sie von Pferdepraktikern als „Impfknechte“ und von Großtierkollegen als „Medikamentenlieferanten“ losgeschickt werden. „Zu wenig Geld, zu viele Stunden und nichts lernen“ war das traurige Resume der jungen Kollegen. Klagen über „Nachwuchsmangel bei Tierärzten“ klingen da wie Hohn.

„Es kann nicht sein, dass wir uns für die Gesunderhaltung des Deutschen Tierbestands einsetzen und zeitgleich unsere eigene Gesundheit ruinieren.“

„Wobei allerdings diskutiert werden sollte“, schreibt Becher im „Roten Heft des bpt Bayern, „ob dies im Einzelfall vorsätzlich geschieht oder ein ganzer Berufsstand sich selber ausbeutet. Zusätzliche Befragungen sollten dringend die Frage klären, ob sich die Arbeitgeber auch selber „ausbeuten“. Die Begrenzung der Arbeitszeit von Arbeitnehmern auf 48 Stunden hat den Hintergrund, dass die Gesundheit geschützt werden soll.“ Gesundheitliche Risiken wie Burn Out nähmen bei Arbeitszeiten über 45 Stunden deutlich zu. Dies treffe auch auf Praxisinhaber zu. „Bisher war es ein Tabu- bruch, überlange wöchentliche Arbeits- zeiten in unserer Branche überhaupt in Frage zu stellen, geschweige denn diese zu dokumentieren. Dies muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass wir uns für die Gesunderhaltung des Deutschen Tierbestands einsetzen und zeitgleich unsere eigene Gesundheit ruinieren. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Zufriedenheit unter diesen Bedingungen zusätzlich leidet.“

„Die Leistungsbereitschaft hat sich verändert“

Kollegin Becher sieht keine Patentlösung für die Misere, aber die unbedingte Notwendigkeit, neue Wege zu beschreiten. „Als erstes brauchen wir mehr Geld in den Praxen – und das geht nur über Preiserhöhungen.“ Die Praxis muss ein angemessenes Assistentengehalt erwirtschaften. Sei es in der normalen Sprechstunde oder in den Notdiensten. Betriebswirtschaftlich müssten die Praxisinhaber diese unbedingt kostendeckend gestalten. Zu oft gilt der Notdienst als querfinanziertes Serviceangebot. Eine alternative wären reine Notdienstpraxen/-kliniken wie zum Beispiel in England. Das erleichtert dann die Arbeitszeitplanung in der Standardpraxis.

Dann brauche es mehr Verständnis zwischen den Generationen, sagt Becher: „Ob uns das passt oder nicht, die neue Generation von Tierärztinnen ist anders, die Leistungsbereitschaft hat sich verändert.“ Schließlich müsse man auch über grundlegende Dinge nachdenken. „Ich war lange in der Pferdepraxis, frage mich aber mittlerweile: Muss der Tierarzt wirklich immer zum Pferd? Warum fahren die Besitzer nicht selbst zum Tierarzt, wenn die Pferde eine leichte Kolik haben?“

„Ausbildungspraxis“ – Probelauf für Assistenten

Als „super Sache“ bezeichnet Stefan Thiele die Initiative „Ausbildungspraxis“ des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte (bpt). Die teilnehmenden Praxen bieten Praktikumsplätze für Tiermedizinstudierende an, müssen dazu aber bestimmte Mindestanforderungen erfüllen und sich verpflichten, den Studenten ergänzend zu den Lehrinhalten der Hochschulen echte praktische Fähigkeiten vermitteln. Praktiker haben so die Möglichkeit mit potentiellen zukünftigen Assistenten in Kontakt zu kommen. Thiele: „Wenn man den Praktikanten die (eigene) Praxis schon während des Studiums schmackhaft macht, steigen die Chancen, später mit ihnen als Assistenten aus der jungen Generation glücklich zu werden.“

„Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.

„Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.