Staphylococus areus ist in Milchkuhherden weltweit verbreitet. Der Mastitiserreger gilt als schwierig nachzuweisen und noch schwieriger zu eliminieren. Einem Schweizer Wissenschaftlerteam ist es nun gelungen, Herden komplett zu sanieren: Sie haben ein neues Nachweisverfahren in ihre Managemententscheidungen integriert.

(aw) – Probleme bereitet Staph. aureus vor allem durch Zellzahlerhöhungen, subklinische Euterentzündungen und eine schlechtere Milchleistung. Wird der Keim von Menschen oral aufgenommen, können Magen-Darm-Erkrankungen auftreten. Vor allem Milch, die vor der Verarbeitung nicht ausreichend erhitzt wird, kann ihn übertragen. Das ist etwa bei den typischen Schweizer Rohmilchkäseprodukten der Fall.

Fokus auf den hochansteckenden Genotyp B

Wie wichtig ist die schnelle und genaue Identifizierung von Staph. aureus für ein erfolgreiches Bekämpfungsprogramm? Um das heraszufinden haben Hans Graber und sein Team von Agroscope sowie der Vetsuisse Faculty Bern zwei Nachweisverfahren verglichen. Die Forscher haben sich dabei auf den hochansteckenden Staph. aureus Genotyp B (GTB) konzentriert.

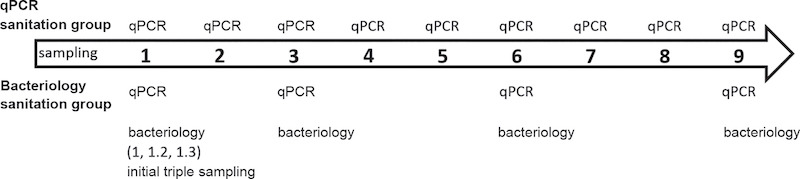

In der Hälfte der untersuchten Bestände (neun Betriebe) benutzten die Wissenschaftler das herkömmliche Nachweisverfahren der klassischen Bakteriologie. Die andere Hälfte der Betriebe (zehn) beprobten sie mit einer neuen Real-Time quantitative PCR (qPCR), die auf dem Nachweis des Zielgens adlb beruht.

Drei Proben im Zehn-Tage-Abstand nötig

Aufgrund der hohen diagnostischen Sensitivität ist das neue Testverfahren in der Lage, Staph aureus Genotyp B in jedem beliebigen Laktationsstadium sicher zu identifizieren. Mit der klassischen Bakteriologie gelingt das häufig nicht, da die Erreger intermittierend ausgeschieden werden. Zur sicheren Diagnostik sind in der Regel mindestens drei Proben im Abstand von zehn Tagen notwendig. Das macht das qPCR-Verfahren allerdings langsam und teuer.

Probenplan der beiden Testsysteme. (© Graber et al)

Sanierung nach Zehn-Punkte-Plan

Neben der Identifikation erkrankter Kühe ist es im Rahmen einer Sanierung nötig, sorgfältig zu arbeiten. Daher wurden die Landwirte der teilnehmenden Betriebe angehalten, den Zehn-Punkte-Plan des National Mastitis Council (NMC, USA – Download Checkliste hier) umzusetzen.

Ab einer Zellzahl von 200.000 empfahlen die Wissenschaftler die Antibiotikabehandlung der infizierten Kühe während der Laktation (fünf Tage lang alle Viertel). Darüber hinaus sollten alle Kühe während der Sanierungsphase generell antibiotisch Trockengestellt werden. Therapieversager – also solche Tiere bei denen nach einer Behandlung beziehungsweise dem Trockenstellen weiterhin GTB nachweisbar war – gingen in Abhängigkeit vom Wert und dem Trächtigkeitsstadium zur Schlachtung.

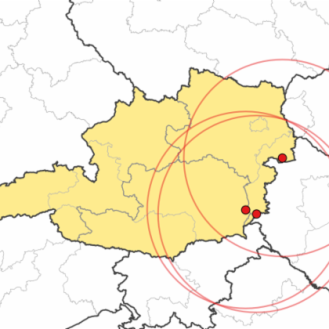

Die 19 teilnehmenden Betriebe repräsentierten das gesamte Spektrum Schweizer Milchviehbetriebe: Anbindehaltungen (5) und Laufställe (14), Alpung (11) und ganzjährige Laufstallhaltung (8). Es waren auch alle erdenklichen Melksysteme von Absauganlage bis Melkkarusell und sämtliche landestypischen Rassen vertreten (Braunvieh, Brown Swiss, HF, Red Holstein, Fleckvieh und Montbéliarde).

Neuinfektionen mit Staph. aureus erfolgen oft während der Almzeit, da hier Kühe verschiedener (evtl. nicht getesteter) Bestände gemeinsam gehalten werden. (Foto: © pixabay)

Alle Herden binnen neun Monaten erfolgreich saniert

Alle Herden der qPCR Gruppe konnten mithilfe der beschriebenen Maßnahmen innerhalb von neun Monaten erfolgreich saniert werden.

In der Gruppe mit bakteriologischem Nachweis gelang das bei sechs von neun. Das könnte daran liegen, dass die Untersuchungen der einzelnen Tiere nicht so häufig erfolgte und so Neuninfektionen nicht so schnell festgestellt wurden. Eine bakteriologische Untersuchung umfasste jeweils drei Einzelproben, sodass die Kühe zwar eigentlich gleich oft beprobt wurden. Allerdings haben die Wissenschaftler die Tiere der qPCR-Gruppe regelmäßig ein mal pro Monat untersucht, die anderen Kühe nur einmal (drei Proben in 30 Tagen) in drei Monaten.

Zu Neuinfektionen kam es vor allem in den Betrieben mit Alpung, da auf den Alpen immer Kühe aus mehreren Betrieben gehalten werden und dementsprechend Infektionen von nicht getesteten Tieren auf gesunde übertragen werden können.

In einem Interview mit swissmilk zeigt sich Autor Hans Graber optimistisch, dass eine Staph. aureus Sanierung der ganzen Schweiz möglich wäre.

„Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.

„Wildtiere brauchen in den aller seltensten Fällen menschliche Hilfe," sagt die Landestierschutzbeauftragte Hessen. Was tun kann, wer ein Wildtier findet – oder aber auch besser lassen sollte – erklärt ein Flyer, den Dr. Madeleine Martin zusammen mit der Landestierärztekammer Hessen herausgegeben hat.